日本人形机器人从巅峰到低谷:昔日霸主为何“跌落神坛”?

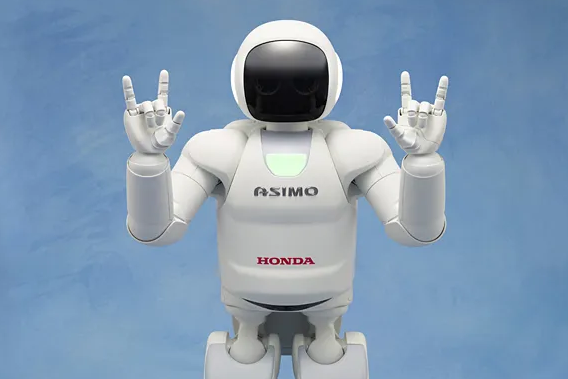

每日消费报4月14日消息,近年来,曾引领全球人形机器人技术的日本产业逐渐陷入沉寂。从本田ASIMO、软银Pepper等明星产品的辉煌,到如今市场份额萎缩、创新乏力,日本在这一领域的优势正被美国、中国等新兴力量取代。这一现象背后,暴露了日本机器人产业的深层困境。

技术领先却难逃“商业化魔咒”

21世纪初,日本凭借ASIMO的灵活运动能力和Pepper的情感交互功能成为行业标杆。然而,这些产品始终未能突破高成本、低实用性的瓶颈。例如,ASIMO研发耗资数亿美元,却因无法量产和场景落地最终于2018年停更;Pepper虽一度进驻商场、银行,却因功能单一、维护昂贵被大规模弃用。

保守策略错失转型机遇

分析指出,日本企业过度专注“拟人化”技术,却忽视市场需求变化。当全球转向工业协作机器人(如德国库卡)、家庭服务机器人(如美国iRobot)时,日本仍执着于复杂人形设计。与此同时,中国以优必选Walker X等产品抢占教育、物流市场,美国特斯拉Optimus则依托自动驾驶技术迭代,快速缩小差距。

产业链与创新生态的断层

日本机器人产业依赖传统制造业巨头(如本田、丰田),而初创企业难以获得资金支持。相比之下,中美企业通过AI开源社区、资本驱动快速试错。东京大学研究员田村健一指出:“日本在硬件精密性上仍有优势,但软件生态和数据应用已落后一代。”

未来:细分市场或成突破口

部分日企开始调整战略,例如丰田将机器人研发聚焦医疗护理领域,川田工业推出建筑作业机器人。专家认为,放弃“全能人形”幻想,深耕垂直场景,或是日本重新突围的关键。

曾几何时,日本机器人是“未来科技”的代名词,如今却面临“起大早赶晚集”的尴尬。这场“堕落”背后,不仅是技术路线的偏差,更折射出日本产业转型的普遍困局。

【免责声明】

凡本站未注明来源为"每日消费报"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!