循环经济浪潮至,品牌与零售商如何应对?

[引言]

2023年,中国二手商品交易总额已达1.32万亿元,随着政策推动、消费者性价比需求激增、以及产业生态的逐渐成熟,循环经济正迎来全新的战略窗口期。

对企业而言,循环经济不仅是环境责任的体现,更是重构商业模式、挖掘新增量的战略机遇。如何将循环理念融入业务内核,并转化为可持续的商业模式,已成为企业构建长期竞争力的关键。

[正文]

一、中国循环经济前景广阔

循环经济在中国并非新概念。调研数据显示,近半数中国消费者在过去一年中曾购买过二手产品。尽管市场整体成熟度尚低于欧美市场,但在政策、需求和供给等多重维度的共同助力下,市场潜力不容小觑。

图源:OC&C欧晰析咨询

图源:OC&C欧晰析咨询

政策助力:国家“十四五”规划明确提出发展循环经济的战略目标。随着ESG相关政策的密集出台,碳中和发展成为企业刚需。2024年,“以旧换新”等绿色消费政策落地,驱动大规模设备和消费品流转,为循环经济注入新的增长动能。

消费驱动:在经济承压的背景下,居民的价格敏感度不断提升,二手或租赁产品凭借高性价比特征成为消费新选项——买家寻求超值好物,卖家希望变现闲置资产。与此同时,可持续消费意识的觉醒也是成为二手交易的重要驱动力。

然而,不同品类的消费动因各异。例如,在时尚及奢侈品品类中,除价格因素外,对独特性和稀缺性的追捧,以及购买中古产品以展现自身品味及个性是驱动消费决策的主要动因。胡润报告显示,在高净值人群中亦有高达65%的受访者表示有意愿购买二手产品,且主要集中于腕表、珠宝、包袋等高净值品类。而在运动器械品类中,除省钱及环保观念外,消费者对产品质量整体要求不高,使用频次低或仅需阶段性试用,希望以低成本实现产品试用或作为新手入门体验等,则是推动二手消费的重要因素。

图源:OC&C欧晰析咨询

图源:OC&C欧晰析咨询

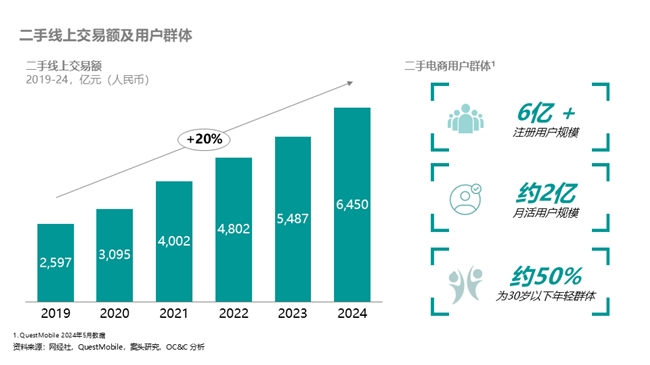

产业生态加速成熟:线上闲置电商平台快速发展,截至2024年,中国二手电商线上交易规模已突破6, 000亿元,实现超20%的高速增长。月活用户超过2亿,且近半数为30岁以下年轻人群,展现出强劲的市场需求和发展动能。

图源:OC&C欧晰析咨询

图源:OC&C欧晰析咨询

同时,随着传统二手品类如乘用车、智能手机乃至于服装品类的渗透率不断提升,循环经济的品类拓展也呈现出更为多元化趋势。据2024年3月闲鱼数据显示,45%的交易都与兴趣相关,例如潮玩、文玩、运动户外、宠植等。

图源:OC&C欧晰析咨询

图源:OC&C欧晰析咨询

在平台建设方面,以闲鱼、转转为代表的综合平台以多品类模式构建了行业的主要流量入口。同时,得物、红布林等垂直平台在细分领域建立专业壁垒。从盈利模式来看,主打C2C模式的闲鱼先前的战略定位主要聚焦用户规模增长,直至2024年9月开始向全体卖家收取0.6%的服务费,以寻求更多商业化机会;而万物新生(爱回收)则采用C2B2C回收模式,聚焦高价值品类,以自营业务+三方业务(佣金+平台管理费)实现创收和盈利。

图源:OC&C欧晰析咨询

图源:OC&C欧晰析咨询

此外,产业链端的专业化升级也在加速,从便捷回收服务、科学质检定价到规模化处理能力,循环经济价值链各环节已涌现具备专业能力的合作伙伴,可助力品牌快速构建相关业务。

品牌积极入局:目前,已有越来越多的品牌认识到循环经济的重要性,并在产业各环节积极开展实践,包括材料创新、布局循环生产科技、尝试回收转售等循环模式。例如,Coach于中国推出(Re)Loved包袋回收项目,由专业人士回收评估翻新后重返市场;捷安特提供在地及预先租赁及维修服务;苹果与爱回收合作推进以旧换新和回收计划。值得注意的是,目前多数品牌在中国市场的循环业务布局多处于试水初期,且主要集中在回收领域,转售和租赁等更复杂的商业模式尚处于探索阶段,这也预示着巨大的本土机会空间。

图源:OC&C欧晰析咨询

图源:OC&C欧晰析咨询

二、主流循环模式拆解

目前主流的循环经济商业模式可归纳为以下三种类型:

二手转售模式:该模式通过建立产品回收、翻新、再流通体系,延长产品生命周期,实现商品价值的二次释放,尤为适合具有高残值商品(如奢侈品、限量产品、专业器械等),阶段性使用产品(如儿童用品),或耐用性强且易标准化检测翻新的商品(如消费电子等)。

消费者在选择二手产品时,主要关注性价比高、可选产品多、产品信息及实物展示详实等因素,因而目前个人交易/C2C平台仍然是主要交易途径。然而,由于二手交易品类繁多和非标准化特点,消费者在平台交易时常面临无法保真、估价标准不统一、不支持无理由退货,以及产品清洁不全面等问题,严重影响购买体验。

相比之下,品牌自营B2C模式可以有效强化掌控力,确保用户体验、售后服务、产品成色和真实性。因而,部分消费者愿意为B2C模式中保值保真、状态良好的二手产品支付一定溢价。当然这对品牌而言,也意味着较高的逆向物流成本、回收鉴定标准难统一、运营及数字化系统开发复杂等多重挑战。

我们研究了海外市场案例,部分品牌通过与C2C平台合作并提供附加服务的方式推进转售业务,如日本Valley works、欧洲Upway等自行车平台与诸多品牌方合作,借力品牌专业的检验和翻新能力,推动二手业务保质保量推进。除此之外,借力专业平台的运营经验与创新能力也不失为一良策,如H&M、J. Crew 和Kate Spade在美国市场均与领先二手平台ThredUp合作,接入其专业的Resale-as-a-Service运营体系,由ThredUp负责物流、检验、上架等全流程。

从商业效益角度分析,拓展二手交易业务可为品牌创造多维价值——不仅可以通过以旧换新机制盘活存量市场,既促进新品销售转化,还可以通过构建循环消费生态有效提升用户粘性和互动触点,激活消费者。同时,开拓二手交易场景还可有助于覆盖价格敏感型客群,为品牌开辟增量市场空间。

租赁模式:选择租赁模式的消费者通常希望以高性价比价格满足短期、低频或临时性场景需求,因而在婚纱西服、雪具、露营装备等品类中,“以租代买”模式较为盛行。

拓展租赁服务极为依赖便捷交付和服务体验,例如,提供全套租赁服务、无需携带、无需清洁保养等成为消费者选择租赁模式的主要诉求。通过租赁模式,品牌可快速触达消费者,提升品牌认知和好感度,但同时也对品牌渠道策略(自营模式或B2B合作)、库存管理和产品维护,以及门店布局(提供在地服务或依赖原有门店提供预租赁服务)提出全新挑战。

回收再生模式:回收模式主要着眼于生产端和材料的循环利用,兼顾企业环保目标、产品创新与品牌形象塑造。例如Nike在全球范围内(包含中国)启动旧鞋新生计划,通过Nike Grind技术将废旧运动鞋拆解回收并运用至公益和商业环境中,如建造环保运动场及其它产品。

目前,诸多品牌均已尝试推进回收业务,但该模式主要面临消费者行为惯性、缺乏对回收的认知、缺乏激励措施、逆向物流便利性不足等阻碍,因而,多数产品仍处于闲置或送人的状态,而未进入回收循环体系。

三、品牌及零售商如何应对

传统消费市场增长趋缓已成共识,以服饰市场为例,预计2028年一手销量或将回落至2019年水平。在存量竞争与环保转型的双重压力下,循环经济或将成为突破困局的关键。应势而为,品牌和零售商需以系统性思维重构商业模式,围绕以下维度实现突破:

明确战略愿景:企业需根据核心资源与市场定位思考发展循环经济业务的核心目标商业价值:着眼于创造新的营收或利润增长点,提升用户终身价值,以创造第二增长曲线

品牌建设:强化品牌可持续形象,吸引ESG导向消费客群

环境保护:将循环模式与碳中和目标绑定,实现企业ESG目标

评估品类适配:循环经济的成功取决于品类的“先天基因”,品牌需聚焦“高循环潜力”品类,如具有高残值、低频使用、耐用性强或易检测翻新特征的商品,并基于自身优势、品类特性和消费者偏好选择适配的循环经济模式。

用户定位与价值主张:循环新业务需重新审视目标消费群体,并在此基础上明确价值主张重点,如是强调性价比、质量保障,还是聚焦便利性或环保理念共鸣。同时,定价策略也需兼顾用户支付意愿、品牌定位及运营成本,确保商业模式具备可持续性。

能力构建与合作探索:企业在推进循环经济业务时,需综合考虑自身资源禀赋、技术能力和战略目标,权衡自营与合作的利弊。自营模式有助于企业更好地掌控用户体验和品牌形象;而通过与合作伙伴(如平台、产业链服务商及B2B合作方)携手,企业可快速启动业务并有效降低运营成本。

【免责声明】

凡本站未注明来源为"每日消费报"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!