哺乳动物祖先失去眼部骨环 或为夜视能力进化关键

每日消费报4月7日消息,近日,一项发表于《自然·生态与演化》的研究揭示,哺乳动物祖先在演化过程中失去眼球周围的骨环结构(巩膜环),可能为夜视能力的提升奠定了基础。这一发现解释了现代哺乳动物(包括人类)在弱光环境下视觉灵敏的深层演化机制。

巩膜环的消失与视觉灵活性

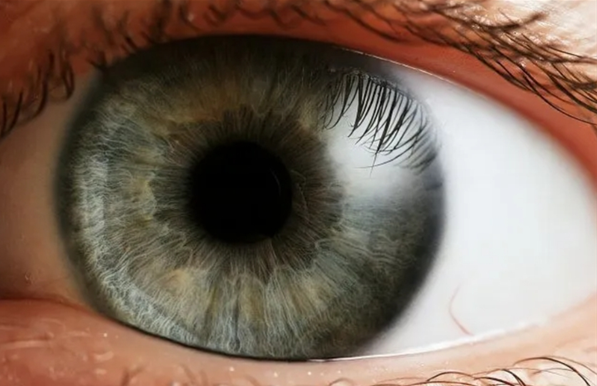

巩膜环常见于鱼类、爬行类和鸟类等脊椎动物,由小块骨骼组成,用于维持眼球形状并辅助聚焦。然而,早期哺乳动物在约2亿年前逐渐失去这一结构。研究团队通过对比基因组和化石数据发现,巩膜环的退化使哺乳动物眼球得以动态调节形状,增强了对昏暗光线的适应能力,从而在恐龙主导的昼间世界中转向夜行生活。

夜视潜能的连锁反应

失去骨环后,哺乳动物演化出更大的角膜、弹性晶状体及高密度的感光细胞(如视杆细胞),进一步优化了夜间视觉。此外,听觉与嗅觉的协同进化可能弥补了早期哺乳动物日间活动的劣势,为其生存竞争提供了关键优势。

启示与展望

这一研究不仅填补了视觉演化的空白,也为理解人类视网膜疾病(如夜盲症)提供了新线索。下一步,科学家计划通过基因编辑技术,验证巩膜环相关基因在夜视功能中的具体作用。

结语

从“失去骨环”到“征服黑夜”,哺乳动物的眼睛见证了演化中“失之东隅,收之桑榆”的智慧。这一发现再次证明,生物结构的简化可能催生意想不到的功能飞跃。

【免责声明】

凡本站未注明来源为"每日消费报"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!